現在、パキラは”実生2鉢“と”挿木1鉢“を育成しています。

春〜初夏までは比較的順調に成長していましたが

7月の中旬ごろから全てのパキラが徒長し始め、かなり見栄えの悪い状態に陥っています。

これまでの成長過程と、徒長し始める前後の育成環境で変化した部分を徹底的に洗い出し

原因究明と解決策を数ヶ月スパンで検証していこうと思います。

まずはそれぞれ

- 初代実生パキラ

- 二代目実生パキラ

- 挿木パキラ

とし、成長記録を追っていきましょう。

初代実生パキラ

初代実生パキラは購入時・植え替え時の写真が無いですが

2025年5月末〜6月頭ごろにお迎えしました。

置き場所:室内(東向き窓際)

日照時間:午前中の直射日光3~4時間+LED保光9時間

2025年7月4日|1ヶ月経過し固形肥料を除去

この撮影後、置き肥を取り除きました。

それからは1週間に1回ペースでの液肥へ切り替え。

2025年7月17日|ヒョロい新芽が伸びてくる

まだ葉が完全に展開していませんが、既に徒長っぽい見た目・・・

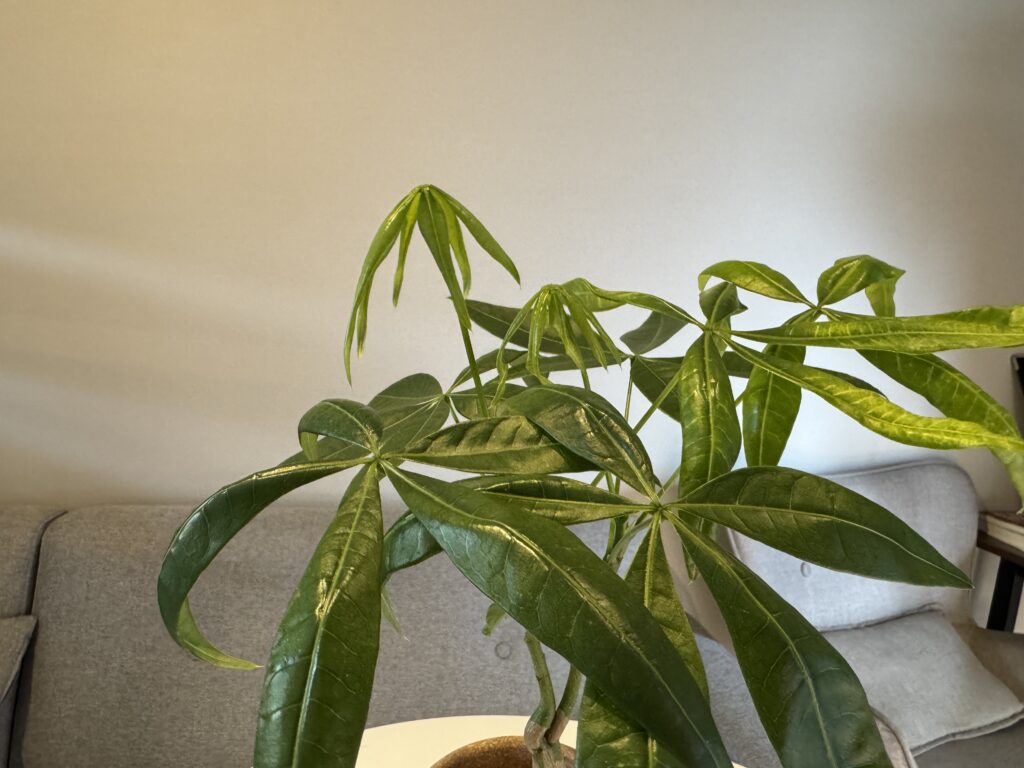

2025年8月6日|新しい葉の色が薄く萎れる

ヒョロい

茎や節間以上に、”葉”の形・色・張り全てが不健康そうな状態

2025年8月18日|徒長枝の剪定

あれから更にみすぼらしい姿になってしまったので、思い切ってバッサリカットします。

比較的元気そうな葉のみ残してあとは全カット

ここからも特に育成環境は変えず、同じ場所・同じ頻度の水やり&肥料に戻しました。

二代目実生パキラ

初代実生パキラは元々の幹から二又に伸びていく変わった樹形だったため

真っ直ぐ一本の直幹スタイルの実生パキラをお迎えしました。

迎えてからほとんどを屋外ベランダにて管理しています

置き場所:屋外(北向きベランダ)

日照時間:午前直射日光2~3時間+午後直射日光2~3時間

2025年6月16日|購入後、盆栽風に仕立てて曲木

この時期は盆栽や苔にかなりハマっていたため

思い切ってパキラを盆栽風に仕立ててみました。

2025年7月21日|苔と針金の除去

約一ヶ月で幹が木質化し始め、葉数も順調に増えています。

成長スピードが凄まじく、針金が幹に食い込んでいたため除去

苔も鉢を転倒させた際に剥がれてしまったので、そのまま除去しました。

2025年8月1日|強風で根本からえぐれる

鉢が元々浅い作りで株もしっかり固定できていなかったため

屋外の強風で抉れてしまいました

排水性が高く、ある程度の深さがあり、重さも確保できる

駄温鉢 へ植え替えを行いました。

根本を前回より深く植え、1週間ほど養生させたのち

再度屋外へ放り出すことに

2025年8月8日|古い葉の枯死

根にダメージがあったのか一番古い葉がどんどん黄色く変色していき

最終的には枯れ落ちてしまいました。

それ以外の葉は特に影響は無かったので一安心。

2025年8月17日|進行する木質化と針金跡の修復

若干、徒長の兆候があるが全体的には健康的

針金の後も完全には消えてませんが約一ヶ月でここまで修復

挿木パキラ

置き場所:室内(東向き窓際)

日照時間:午前中の直射日光3~4時間+LED保光9時間

2024年9月|1年前の様子

園芸店でよく見かける挿木スタイルを同年6月に購入し、植え替えを行なった姿

2025年4月14日|丸坊主

最高気温20℃を超える日が多くなり、葉に動きが出てきたので

幹の部分を太くしたい一心で上の葉をバッサリカット

2025年7月4日|ほぼ丸坊主前の姿に戻る

3ヶ月が経過し、幹が太くなったかはイマイチよくわかりませんが

葉は丸坊主前の姿くらいまで復活し、樹形は若干乱れているものの徒長の様子は無し

2025年8月12日|事故で再度丸坊主になる

カーテンレールに吊るしていたサーキュレーターが落下し

パキラの鉢に直撃・・・

幹は無事だったものの二本伸ばしていた枝が折れてしまいました

株の大きさの割に鉢が大きすぎるか?

という疑念もあったため、葉が消えたこの機会に「鉢下げ」を実施

ジャストサイズ感

パキラの根は細く、浅く張っていくタイプなので

このくらいのサイズ感が今はベストだという結論に

1週間ほど日陰で養生していきます

2025年8月18日|すぐに脇芽が動き出す

日陰に置いていましたがすぐに新芽が動き出しました

三箇所から新たな芽吹き

2025年8月23日|切っても切っても生える生命力

東側の窓際に戻し、5日が経過

この段階ではまだ徒長の傾向は無し

原因仮説

日当たりについては北側とはいえ、屋外で数時間の直射日光

室内環境のパキラたちも午前中の直射日光+LED保光をしていたので

日照不足の可能性は低いでしょう。

水やりも排水性の高い用土を使用し、乾燥〜たっぷり水やりの

メリハリもしっかりできていたはず。

仮説1:窒素不足

「初代実生パキラ」と「挿木パキラ」は7月中旬ごろから徒長が顕著になり

それまで使用していた置き肥をやめたのがちょうどその頃でした

使用していた置き肥はこちら

成分構成は「窒素10:リン酸8:カリ8」

この肥料を中断し、次に述べる「山型」や「上り型」の肥料ばかり施肥していました。

肥料三要素について(クリックして展開)

窒素(N)=葉肥

- 効果:葉・茎の成長を促進、葉色を濃くする

- 欠乏症:葉色が薄く黄化 → 成長が遅くなる → 下葉から枯れる

リン酸(P)=花肥/実肥

- 効果:花芽・結実・根の発達を促進

- 欠乏症:花つきが悪い、実がならない → 葉が暗緑色〜紫色になることもある

カリウム(K)=根肥

- 効果:根の発達、病害虫への抵抗力UP、細胞を丈夫にする

- 欠乏症:葉の縁が枯れこむ(葉焼け様)、病気にかかりやすくなる

仮説2:肥料過多

| 品名 | 種別 | 成分 | 濃度 | 頻度 |

|---|---|---|---|---|

| マグァンプK | 元肥 | N6-P40-K6-Mg15 | 規定量 | 植替時に用土へ混ぜ込み |

| ハイポネックス原液 | 肥料 | N6-P10-K5 | 1000倍 | 7日に1回 |

| 微粉ハイポネックス | 肥料 | N6.5-P6-K19 | 1000倍 | 14日に1回 |

| リキダス | 活力剤 | コリン、フルボ酸、アミノ酸、etc | 500倍 | 7日に1回 |

| メネデール | 活力剤 | 二価鉄イオン | 200倍 | 植替後や調子が悪そうな時 |

フィカスなど他の観葉植物たちと同じような頻度・濃度で施肥していました。

フィカス属は非常に肥料喰い傾向の植物なので、上記の頻度・濃度でグングン成長していますが

フィカスと比較して根が細いパキラには多過ぎたかも。

2025年8月29日|最新の様子と対策三種類

初代実生パキラ|窒素補強(置き肥の再開)

ハイポネックス原液・微粉ハイポネックス

これら「山型」・「上り型」の肥料を中止

「下り型」の置き肥に戻します。

二代目実生パキラ|現状維持

一番徒長がマシな二代目パキラはこれまで通りの環境で様子見していきます。

夏の暑さもそろそろ落ち着き出す頃なので

これまでよりも生育が良ければ「暑すぎた」という結論にもなりそう

挿木パキラ|肥料断ち(活力剤のみ)

最後に、この挿木パキラは液肥・置き肥を一切断ち

1週間に1回ほど規定より薄めの活力剤のみで育成。

(植え替え時に元肥としてマグァンプKは規定量混入済み)

9月に入ると酷暑も落ち着き、植物たちにとっては夏以上の成長環境になる場合が多いので

また一ヶ月後くらいにそれぞれの様子を再度ご紹介しようと思います。

つづく